雪梵〡云烟深处桃花渡

2023-02-20 11:41:05 来源: 作者: 阅读:

是礼攸先生让我认识了写意油画。

礼攸先生姓黄。见他时在张家界。那会儿,他正在古色古香的大庸府城办个展——“新时代的桃花源”油画个展。

他的那些油画,他的那些言语,他身上弥散的那些苍劲又沉默的艺术气息,给了我,极深的印象。

五只猛虎,一片桃花,灰黑的嶙峋怪石林立。

这是礼攸先生笔下的一幅极具震撼力的巨型油画。九米多长,两米多高,画中,连石头都是火红的。桃花浅浅地粉,虎身浅浅地棕。十分艳丽,却艳丽得古意;有些沧桑,又蓬勃着生机,和无限的春意。

这幅画,给了我强烈地视觉冲击,和心灵冲击。

初见这幅巨画,我竟一时怔在原地。老虎、桃花、顽石,一切都是那么的栩栩如生,灼灼生华,和沧海桑田。脑海里猛然间就浮现出英国诗人西格里夫·萨松在《于我,过去,现在以及未来》中的经典:In me the tiger sniffs the rose。余光中将其翻译为——心有猛虎,细嗅蔷薇。

心有猛虎,细嗅蔷薇,放在这幅画上是多么妥帖啊。五只老虎形态各异,或趴伏,或风行,每一只都带着王者之风。桃枝苍虬,桃花娇艳,峻石静伏,恍惚间,似是将人带到了一方神秘的隐世桃源。

桃花紧簇成片,或星星点点。

顽石或火红、或深绿、或黢黑。

礼攸先生用酣畅淋漓的笔墨,蘸满深情以虚写实,以意运笔,每一隙线条都力透纸背,每一抹色彩都勾人魂魄。

令人深深注目的,是虎。

《五虎图》中,五只虎,或健行桃木下,或趴卧顽石旁,或直面,或回首,都有着非凡的风范与气度。那种步履坚实的勇猛霸气,那种低调内敛的落寞孤寂,那种在潜伏中似乎会突然一跃而起君临穹野威震丛林的王者之气,画中,都在无声地传递。

细品。你只要细品。

先生笔下的虎,坐地起风,威严内蕴。

“虎,山兽之君。”自古以来,中国人就从血脉里喜爱老虎,古代军队的虎符、青铜器上的虎饰、幼童的虎头鞋虎头帽……无一不彰显出中国人对虎的深沉热爱。在国人的心里,虎既是代表吉祥与平安的瑞兽,也是正义、勇猛、威严的象征。自古到今,画坛不少名家大师都爱画虎。辛弃疾曾说:“金戈铁马,气吞万里如虎。”虎体魄强健,刚劲沉雄,走、卧、奔、跃、吼中都散发着王者之气,要形神俱妙画好虎,着实不易,正谓是“画虎画皮难画骨”。很多画家修炼多年,呈现的仍是狸猫之态,完全得不来蓄势待发的半点虎气。正因如此,画虎这件事,也令诸多丹青妙手望而却步。

礼攸先生画虎,却仿佛是信手拈来的一件易事。

“我从小就画画,至今已四十多年。”先生说,“ 我这辈子,就爱画画。”

或许,是岁月的厚积,让礼攸先生早就深悟了丹青之奥妙。《五虎图》里,纷繁绚丽的色彩,意态恣肆的线条,氤氲芬芳的氛围,尽现大家之象。先生笔下的写意虎,笔墨苍劲,气势暗蕴,淳厚雅逸。既有着洒脱不羁的奔放,又有着高士隐者的悠闲。他巧妙地运用笔墨丹青,对老虎居于百兽之上的高贵之气威武之势,进行了恰到好处的诠释。

正所谓沉潜静默,雄风万里。

堪称一绝。

五虎图 200cm×300×3 2022年 布面油画

真正遇见礼攸先生,是在见到他的虎图系列之后。

那天,在先生画展对公众开放的时段,我正在一楼展厅看得入神,突然电话响了,打开一看,是省委宣传部的李钟书记。他邀我上二楼,说市委宣传部的吴部长等也在,一大群本地美术界的名流也都在,正准备与礼攸先生进行创作座谈。让我也一起听听。

步入二楼,刚好和礼攸先生坐一排。礼攸先生生得周正,气宇不凡。戴着一顶鸭舌帽,鼻梁上架着黑边圆眼镜,目光深邃。

那天,美术界的朋友们高度赞赏了他的写意油画。

翻开会议桌上礼攸先生那本《新时代的桃花源——黄礼攸作品集》,中央美术学院院长、中国美术家协会主席范迪安作的序赫然跳入眼帘——

“在当代中国油画界,黄礼攸是一位富有文化理想和充沛才情的中青年代表。”

“许多年来,黄礼攸的艺术足迹遍布大江南北,他在长期以风景画为主题的创作和写生中展现出学者型的人文关切,注重中国艺术的写意精神与油画语言的融合,在‘写意油画’的课题上有清醒的认识和持续的实践,作品呈现出蓬勃生活气息的同时,也折射出他对人与自然、东方与西方、传统与当代的深入思考和践行。无论是写生还是创作,‘诗意的栖居’成为他艺术意境上憧憬、也在艺术状态上追求的精神目标。”

“……尤其是他的近期作品,从《金色华章》《秘境》到《五虎图》等,他的创作思路和艺术视野不再受限于视觉形式的创造或是自我表现的诉求,而是致力于述说一种更广阔的人文关怀、自然关切和人性探索。”

我也是从这篇序中,才知晓了礼攸先生将张家界渡船坡的桃花作为了其近年来的创作母题。这十多年,他一直在孜孜不倦地画渡船坡那漫山遍野的桃花。每年一到春天,他就从长沙风尘仆仆而来,长住在渡船坡。

住在那里画桃花。

画蓓蕾初开的花骨朵儿,画恣意绽放的锦簇桃枝;画风和日丽中的桃花,画淅沥春雨中的桃花……

住在那里画石头。

画躺在高高山岗的石头,画映在平静河面的石头。

画桃花,画石头。对着浩渺的宇宙画,对着寂寞的心湖画。

他笔下的桃花,娇艳、明媚、热烈、满溢芬芳。朵朵都清雅、深情。

他笔下的石头,坚实、敦厚、沧桑、充满力量。块块都嶙峋、个性。

他笔下的石头与桃花,质朴而纯净,厚重而丰盈。恰到好处的沧桑,恰到好处的柔媚,刚柔相济,春风浩荡。

“我在画桃花之时,更多取桃花之意、之神、之大势,每至性灵发挥时,都不能受限于对象,在物我之间,笔气通达,笔色随画面上下、左右呼应游走,惟惚惟恍,似与不似,不拘其形之精细,只求气韵通达,结构天成,意趣盎然。”礼攸先生说。

是的,关于桃花,对于礼攸先生来说,已经不仅仅是物象,更多的,已经是画笔下的意象,是远眺天宇的意象。

金色华章 190×250cm×2 2020年 布面油彩

“在内心地处,我始终觉得陶渊明笔下的桃花源,就是渡船坡。”礼攸先生说,“在渡船坡,我时时刻刻能感触到他笔下《桃花源记》中所描述的一切。

——林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。

你看,渡船坡就是这个样子。渡船坡就是陶渊明文章里描述的这个样子。”

“走过中国那么多地方,自从遇见渡船坡,我觉得我的心一下子就被这个地方抓住了。渡船坡对我有着巨大的吸引力,它很奇特。那里的桃花,那里的石头,让我产生了很多想象,获得了许多灵感,内心顷刻间产生了某种暗合,心一下子驻在了这个地方。”

礼攸先生说,其实艺术最重要的,就是寻找到自己,艺术就是自己。

渡船坡的十里桃花,逐渐成为礼攸先生的艺术创作母题。

他的内心,已被这方世外桃源深深吸引。

在渡船坡,他不停地挥动画笔。从实物临摹,到身心入画,到灵魂翱翔。

在渡船坡,遒劲的桃枝与嶙峋怪石一起,形成了一种奇异的视觉张力,桃花盛开时更甚。初期,礼攸先生坐于花中、石中,对渡船坡的现实物象不断深度还原。浓淡相参,写形求神。每当山中的月亮升起,清辉洒满山坡,礼攸先生就觉得在这渡船坡下,是有暗河的,这暗河与渡船坡下滔滔的澧水相通。当年的陶渊明,就是在这里,乘船摇橹,出入桃花源的。

阴雨天里,渡船坡上空无一人,只有远处偶尔隐约传来的几声狗吠,几声鸡鸣,几声鸟叫。整个山坡十分静谧。

渡船坡绵绵不绝的桃花,一直延绵到天门山。也似乎,一直绵延到了天际。

在对着花、石不断挥毫泼墨的日子里,礼攸先生逐渐在画中不断植入渡船坡花与石中不曾有的碧水,放入了意象中的“我”。

放大桃花。放大石头。

静谧的星空,皎洁的月亮。沧桑的枯石,妩媚的娇花,清澈的碧水相依相间。

“我”在碧水中如一条鱼,轻舒双臂畅游,逍遥自得。

再来一场桃花雨。

一场日光浴。

礼攸先生通过物象,呈现着精神上的寄托。他笔下的桃花源,虚实相生,意象万千。作品满目绚烂,满堂生香,同时又呈现出一种单纯,质朴,爽朗。

“渡船坡是可以承载我艺术观的地方,也是我灵魂的安放之处。”礼攸先生说。

画在纸上,藏在心里。礼攸先生用画笔,生动记录了渡船坡经年的时代变化历程。他用墨色彩艳丽,大红大绿,绚丽典雅,同时,行笔刚健,古拙朴茂,作品总有着恢弘的正大气象。

笔下的石头与桃花,没有孤隐,只有无限的明媚,透着音乐的清音。每一张画,都融入了人文之神韵,创造了自己馥郁的艺术符号。

礼攸先生说,我很幸运。在渡船坡,我找到了我安放灵魂的地方。有些人,终其一生,都没能寻找到心灵的皈依。

游春图·世界的桃花源 200cm×300cm 2021年 布面油画

礼攸先生从两三岁起便开始画画。

从事地质工作的父亲,偶尔会给他带回一些有趣的画报,给他买一些素描书。

“我还清晰地记得爸爸曾买了一本封面是徐悲鸿的素描书给我,那时候,他还会给我买固体颜料。”

“那时候,我做得最多的就是临摹,齐白石的,吴昌硕的、八大山人的,等等。可以说,在个人的绘画史中,我吸吮的第一口奶就是大师的。这也是后来为什么我的绘画里面带有很强写意性的原因。我最初接触的作品都是大师的,这对我绘画的格调影响很大。”

“我一直喜欢画画,从小就想成为一名艺术家。这也许是受了爷爷的影响——那位擅长用油漆在木柜子上作花鸟画的老人,虽然我们从没谋面。这是遗传在血液里的东西,一直流淌着,抹不去。”

礼攸先生上小学时,学校里并没有专业的美术老师教绘画。但凑巧的是,教语文的老师居然痴迷肖像画,课里课外,长期给每个学生画肖像。有一回,这位老师想画一位靠着柳树抽烟忧郁的人,就把礼攸先生捉了去做模特。本来就热爱绘画的孩子,又长期经受着这样“剧烈地”熏陶,影响和促进,可想而知。

初中时,学校里有了专业的美术老师。对功底非同凡响的礼攸先生很是欣赏和喜爱。虽然这位教美术的老师还兼职教体育,但毕竟是科班出身。他悉心指导着自己的这名学生,还经常送画具给礼攸先生。

之后,礼攸先生考上师范。

对绘画艺术进一步沉迷。十六七岁的他,晚自习熄灯后也不肯放弃对绘画的练习,长期在一间废弃的厕所里继续画画,被同学戏称为绘画的“厕所派”。

师范毕业后,考上湖南师大美术系。

在这两所学校,老师给予了他丰厚的艺术营养。礼攸先生说:“他们推荐我看弗里德里希·威廉·尼采、亚瑟·叔本华、西格蒙德·弗洛伊德等哲学家的著作,这些对我后来的艺术修炼产生了很大的影响。”

参加工作后,礼攸先生仍然疯狂画画。同事里也有很多科班出身的画家,藏龙卧虎。

1998年,礼攸先生调到株洲工业学校任教。那年,他25岁,被评为“湖南省中青年美术家十杰”。

2001年,礼攸先生去了中央美院。2003年毕业时获得王嘉廉奖学金。在这座中国顶尖级的绘画艺术殿堂里,他深得老师们的欣赏和喜爱,并悟得“造房图”。

中央美院毕业后,礼攸先生被调往湖南大学任教。

2017年,礼攸先生被调往湖南省画院。

“他的写意油画形成了自己的语言,充满了无限可能。”湖南省文联网络文艺发展中心主任蒋蒲英曾在湖南日报撰文《黄礼攸:与张家界山水对上了眼》,其中,她这样说。

2017年5月23日,湖南中青年美术家学术提名展开展,见证上世纪末湖南省美协连续举办的两届“湖南中青年美术家十杰”20位画家成长之路。20年过去了,这次展出了其中12位画家的作品。提名展对礼攸先生的评语为“黄礼攸在‘造房图’和‘写意风景’之中倾注了大量的艺术热情,努力探索油画的观念性与写意性。”

而今,礼攸先生已是国家一级美术师,湖南省画院副院长,湖南美术家协会副主席。同时担任北京当代中国写意油画研究院两委委员兼两委副秘书长、中国国家画院研究员。

他有时光着头,仿佛与生俱来就随着禅意。在他身上,总能体味到一种绵绵不绝的艺术折印。

仿佛在灵魂深处,总有一处清泉,在汨汨静涌。

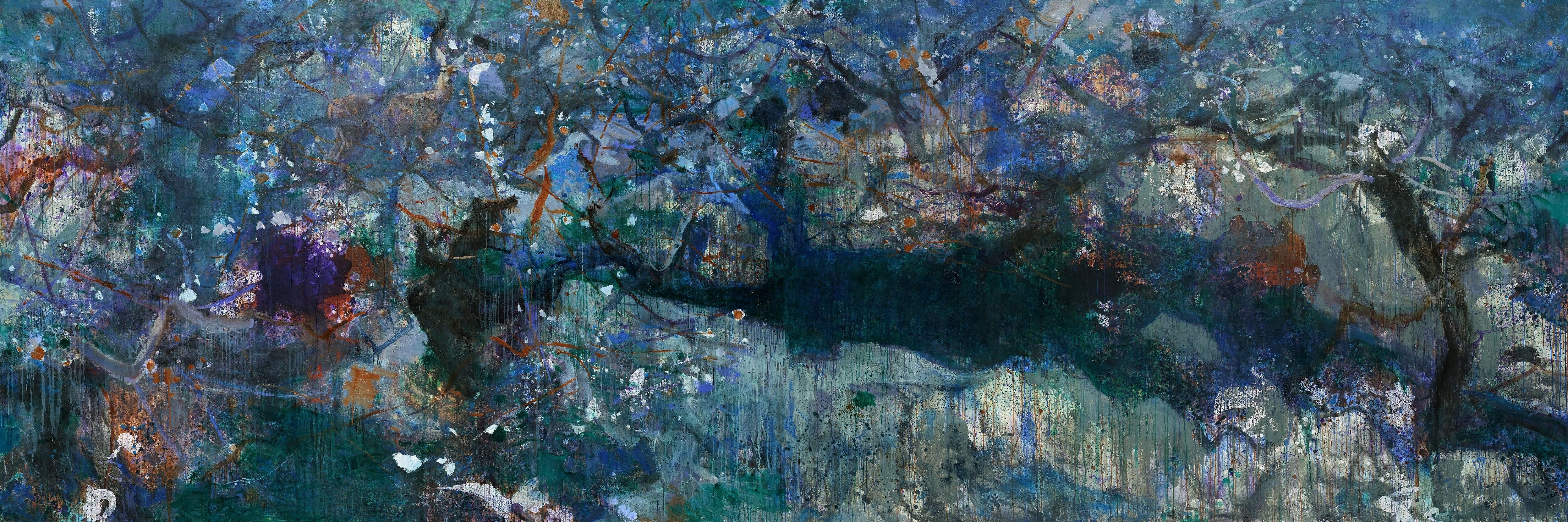

秘境 200cm×300cm×2 2020年

礼攸先生的画,凝练、优美、深沉。

画中总弥漫着历史的馨香,生活的烟火。

他在渡船坡创作的很多油画,都有着明艳的色彩,如《金色华章》《阳光洒向桃花源》,等等。当然,也有部分暗色系列,如《秘境》《春分》。这些油画,无一不氤氲着迷人的芬芳,暗蕴着蓬勃的生机。《春分》那幅油画里碧透的春水,都快让一旁的枯石发出芽来。

对色彩的大胆运用,对物象的意向呈现,总给人惊心动魄的美。

礼攸先生深情地用丹青妙笔,描绘着渡船坡的风物。

近十年,礼攸先生也曾在渡船坡外的多地写生。祖国的多处山川,黄河、云南洱海、太行山……都曾留下他步履坚实的足迹。俄罗斯的卡敏卡河畔、乌兹达里的林荫道、澳大利亚、欧洲等多国多地,都有他画笔孜孜不倦的耕耘。

多年如一日,始终洒脱风度,天质自然。

多年如一日,始终手执画笔,初心不渝。

他注重中国艺术中写意精神与西方油画语言的深度融合。注重对人与自然、东方与西方、传统与当代的深入思考和践行。写生中,创作中,“诗意的栖居”成为他在艺术意境上的憧憬,在艺术状态上追求的精神目标。

礼攸先生在其《渡船坡写生散记》中写道——

“孔子在《孔子家语·五仪解》中记载:‘所谓士人者,心有所定、计有所属……富贵不足以益,贫贱不足以损。’从此概念中可以看出‘士人注重内外兼修,由于士人的价值观、人生观以及所处的位置高度不同,对待作画也迥然于其他人。’古人称‘士人画’也叫‘文人画’,他们标举‘士气’‘逸品’,讲求笔墨情趣,强调神韵,脱略形似,重视文学、书法修养和画中意趣意境的缔造。陈师曾指出,文人画有四个要素,人品、学问、才情和思想,具此四者乃能完善。由此,文人画的境界也超乎一般绘画层级,归纳起来,主要体现在几个层面,虚幻之境、画外之境、拙丑之境、寂寞之境、萧散之境、荒寒之境、淡雅之境、简约之境、心灵之境。

通过以上追溯反思,让我明晰和肯定了自己艺术探索实践的方向。几个关键词:绘画中的宇宙观,画外之意和画外之境,表达上的大巧若拙、笔简意浓、笔简韵长;精神上的无拘无束、得大自在、闲散舒适、散淡疏朗、萧瑟清逸;意境上的独立孤傲、旷远放逸、萧疏宁静、空灵幽远、静穆幽深;追求上的风轻云淡、不求形似,而求‘象处之意’,继而再向‘灵性’转变。

画家和世界的关系,不是站在世界的对岸来看待世界、欣赏世界描绘世界。而因回到世界之中,把自己看成世界的一份子,不分彼此,由此产生心灵的感悟,从而达到‘天人合一’‘物我两忘’的境界。

待在渡船坡的时光,我和桃林,桃林与我相互交融,物我合一。”

云烟深处,桃花渡。

顽石、桃花,也许,都是礼攸先生在艺术修炼史上一次灵魂深处的渡。

“大地的精血蓄养,愿我成为一名内心丰盈、刚健深情且浩荡的人。”——这是礼攸先生的座右铭。

如今,写意油画已是中国当代艺术的某种主流叙事。先生细致勤勉,未来可期。

作者简介:雪梵,女,本名郭红艳,中共党员,中国散文学会会员,张家界市作协副主席,张家界日报副刊编辑。为湖南省第一期作家高研班学员、毛泽东文学院中青年作家班学员、鲁迅文学院少数民族中青年作家班学员,毛泽东文学院首批签约作家。

掌上张家界微信公众号

掌上张家界微信公众号 掌上张家界APP

掌上张家界APP 日报新浪微博

日报新浪微博 数字报

数字报